25 de enero de 2014

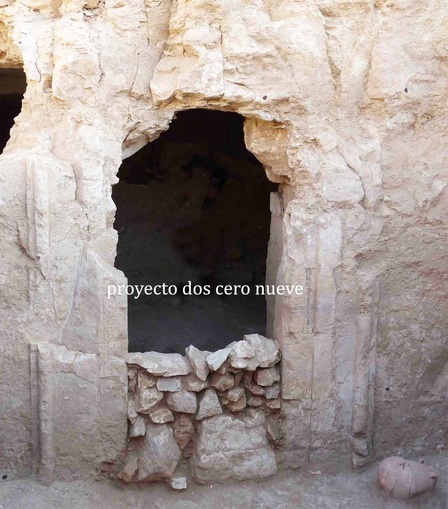

Cuando empezamos el trabajo el 31 de diciembre, veíamos una cuadrícula arqueológica. Durante este mes hemos hecho visible un yacimiento. La puerta despejada en los últimos días anuncia el objetivo de la próxima campaña: el interior de la TT 209. ¡El tiempo de espera se nos va a hacer eterno!

24 de enero de 2014

El martes 21 concluimos la excavación efectiva en el patio. En la cuadrícula C1 porque llegamos a la roca madre, esculpida como escalinata. En la C2 porque preferimos dejarla tal como estaba, ante la posibilidad de que el siguiente estrato que debíamos rebajar implicase una tarea de varios días y tuviéramos que dejarlo incompleto. Sólo en algunos sectores muy concretos se ha continuado algo más para cerrar el trabajo en la situación más recomendable: uno de los depósitos de momificación, un posible suelo de ocupación en la sala transversal.

Desde el miércoles, tractores con remolques se han acercado a un espacio en el lecho del uadi donde hemos acumulado la tierra extraída durante la campaña. Elegimos ese lugar porque el acceso es fácil y teníamos una seguridad razonable de que los vehículos no cruzarían por encima de tumbas, algo complicado en Gurna. Dos días completos se ha tardado en retirar la escombrera, con capazos. Aquí las carretillas no están admitidas.

Mañana los perfiles quedarán protegidos con paredes de adobe en seco, es decir, sin ningún tipo de argamasa, y las catas cubiertas con un tipo de tejido llamado geotextil y arena.

Durante dos campañas, hemos ilustrado sistemáticamente los viernes con una vista general del yacimiento tras la tarea de la semana, tomada desde el lado meridional del uadi. Por el contrario, esta imagen está hecha desde el lado septentrional, pues resulta más ilustrativa del modo en que queda la cuadrícula C2. Por la izquierda (lado E), se distingue un estrato de adobes mezclados con bloques de piedra caliza, que debe de corresponder al derrumbamiento de uno de los muros que cerraban el patio. En el centro se ve bien la rampa creada para descender a la tumba a comienzos del siglo XX, cortando estratos altomedievales (un bonito ejemplo de interfacies). Incluso se ven las huellas de alguien que la usó cuando la tierra estaba húmeda. Bromeamos diciendo que son las pisadas de Robert Mond.

Desde el miércoles, tractores con remolques se han acercado a un espacio en el lecho del uadi donde hemos acumulado la tierra extraída durante la campaña. Elegimos ese lugar porque el acceso es fácil y teníamos una seguridad razonable de que los vehículos no cruzarían por encima de tumbas, algo complicado en Gurna. Dos días completos se ha tardado en retirar la escombrera, con capazos. Aquí las carretillas no están admitidas.

Mañana los perfiles quedarán protegidos con paredes de adobe en seco, es decir, sin ningún tipo de argamasa, y las catas cubiertas con un tipo de tejido llamado geotextil y arena.

Durante dos campañas, hemos ilustrado sistemáticamente los viernes con una vista general del yacimiento tras la tarea de la semana, tomada desde el lado meridional del uadi. Por el contrario, esta imagen está hecha desde el lado septentrional, pues resulta más ilustrativa del modo en que queda la cuadrícula C2. Por la izquierda (lado E), se distingue un estrato de adobes mezclados con bloques de piedra caliza, que debe de corresponder al derrumbamiento de uno de los muros que cerraban el patio. En el centro se ve bien la rampa creada para descender a la tumba a comienzos del siglo XX, cortando estratos altomedievales (un bonito ejemplo de interfacies). Incluso se ven las huellas de alguien que la usó cuando la tierra estaba húmeda. Bromeamos diciendo que son las pisadas de Robert Mond.

23 de enero de 2014

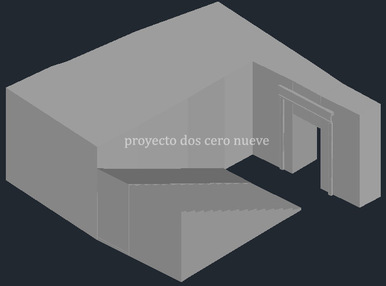

Ya no tenemos ninguna duda. El acceso a la parte subterránea de la tumba se hacía a través de una escalera de una anchura excepcional. El sábado 18 de enero apareció una superficie plana de caliza que anunciaba que habíamos llegado a la roca madre. Por la cota a la que se encontraba y por su horizontalidad no cabía duda de que podía tratarse de un escalón. La excavación en los días siguientes avanzó con extrema cautela, pues ya habíamos alcanzando niveles que podían corresponder al momento de la actividad original del complejo funerario. A esa altura, cualquier resto podía ser clave para identificar elementos de una posible cubierta en la zona más cercana a la fachada o del muro que recrecía esta en su parte superior. El martes pasado mostramos una primera versión de esta imagen en la conferencia del Taftich, a partir del modelo 3D que ha preparado Paloma. Ayer llegamos a la base de la escalera en C1. Uno de los objetivos de la campaña, saber cómo se descendía al interior de las cámaras subterráneas, ha quedado cubierto.

22 de enero de 2014

En la campaña pasada apareció un pequeño fragmento de cerámica que rápidamente identificamos como una sigillata, un tipo específico de cerámica romana que pervive varios siglos tras la desaparición del Imperio. A través del dibujo hecho en el campo, E. Chávez, compañera del Área de Arqueología en la ULL, había propuesto que su forma era comparable a piezas africanas con una cronología en torno al siglo VI. Su identificación nos fue muy útil pues era un hito cronológico que nos permitía suponer que la base de la estratigrafía a la que habíamos llegado en esa campaña era alto medieval o posterior.

Hoy han aparecido dos terceras partes del cuenco, durante la limpieza final en la sala transversal. Es una pieza maravillosa con un sello (un sigillum, de ahí el nombre de la cerámica) que representa una cruz muy decorada y tal vez un felino (está muy erosionado) a sus pies. La pasta informa que pudo ser realizado en un taller de Asuán.

Pero las circunstancias del hallazgo hacen de éste algo tan importante como el objeto. Primero, porque podemos relacionar el estrato exterior donde apareció el fragmento de la campaña de 2012 con el del interior hallado hoy. En segundo lugar, porque hemos encontrado los tres fragmentos apilados y muy altos, cerca del techo, en la mitad oeste de la sala; da la impresión que alguien los encontró, los colocó allí y no los recogió ¿uno de los arqueólogos que nos precedieron? ¿alguien rebuscando en el interior algo para vender? ¡de cualquier forma, gracias por dejarlos u olvidarlos allí! Y, en tercer lugar, porque empieza a cobrar forma una sospecha que hemos empezado a tener desde que se inició el estudio de la cerámica y es que la tumba o alguna de sus cámaras fueron utilizadas en el periodo bizantino. Lo que hace la excavación más interesante.

Hoy han aparecido dos terceras partes del cuenco, durante la limpieza final en la sala transversal. Es una pieza maravillosa con un sello (un sigillum, de ahí el nombre de la cerámica) que representa una cruz muy decorada y tal vez un felino (está muy erosionado) a sus pies. La pasta informa que pudo ser realizado en un taller de Asuán.

Pero las circunstancias del hallazgo hacen de éste algo tan importante como el objeto. Primero, porque podemos relacionar el estrato exterior donde apareció el fragmento de la campaña de 2012 con el del interior hallado hoy. En segundo lugar, porque hemos encontrado los tres fragmentos apilados y muy altos, cerca del techo, en la mitad oeste de la sala; da la impresión que alguien los encontró, los colocó allí y no los recogió ¿uno de los arqueólogos que nos precedieron? ¿alguien rebuscando en el interior algo para vender? ¡de cualquier forma, gracias por dejarlos u olvidarlos allí! Y, en tercer lugar, porque empieza a cobrar forma una sospecha que hemos empezado a tener desde que se inició el estudio de la cerámica y es que la tumba o alguna de sus cámaras fueron utilizadas en el periodo bizantino. Lo que hace la excavación más interesante.

21 de enero de 2014

La casa en que residió H. Carter cuando trabajaba en el Valle de los Reyes, asociado con Lord Carnarvon, es bien conocida e incluso ahora se puede visitar pues ha sido abierta al público por el Ministerio de Antigüedades. Se sabe menos que cuando trabajaba como inspector del Service des Antiquités (entonces su nombre era en francés) vivió en una casa que aún se conserva y está en uso. Era su residencia como inspector. Y ahora es el Taftich, el Inspectorado de la Orilla occidental. En realidad, todos los turistas pasan por ella, pues en uno de sus laterales se adquieren las entradas para la visita de las tumbas. Nuevas edificaciones la han hecho perder su aspecto original. El núcleo central, en especial una especie de iwan con bóveda alta abierto a un jardín, en que se ve a Carter en algunas fotografías, aún se mantiene.

La sala vecina al iwan es utilizada para reuniones de los inspectores del West Bank. Y en ella hemos presentado hoy nuestras dos primeras campañas. Hace una semana fuimos invitados a dar una conferencia para comunicar sus resultados y allí ha tenido lugar. La entrada estaba cubierta por un gran paño negro para reducir la luminosidad. Las paredes están enlucidas con tafla, el barro fino que queda cuando se han secado las inundaciones, y pintadas de un color crema. A través de algunos rayos de sol se veía el polvo presente siempre en el país, el polvo que produce el limo del Nilo que ha dado la fertilidad a sus campos. No había pantalla, la pared era suficiente. Y resultaba emotivo proyectar sobre su superficie, una antigüedad venerable en sí misma, un moderno power point con nuestro trabajo y hablar de métodos estratigráficos, estaciones totales, SIG o epigrafía digital.

La sala vecina al iwan es utilizada para reuniones de los inspectores del West Bank. Y en ella hemos presentado hoy nuestras dos primeras campañas. Hace una semana fuimos invitados a dar una conferencia para comunicar sus resultados y allí ha tenido lugar. La entrada estaba cubierta por un gran paño negro para reducir la luminosidad. Las paredes están enlucidas con tafla, el barro fino que queda cuando se han secado las inundaciones, y pintadas de un color crema. A través de algunos rayos de sol se veía el polvo presente siempre en el país, el polvo que produce el limo del Nilo que ha dado la fertilidad a sus campos. No había pantalla, la pared era suficiente. Y resultaba emotivo proyectar sobre su superficie, una antigüedad venerable en sí misma, un moderno power point con nuestro trabajo y hablar de métodos estratigráficos, estaciones totales, SIG o epigrafía digital.

19 de enero de 2014

En la mitad oriental del patio de la tumba encontramos el año pasado un número bastante alto de recipientes ligados al culto funerario. Por su tipología y por el resto de la cerámica en el mismo estrato, no parecen ser coetáneas a la tumba, sino ligeramente posteriores, posiblemente en torno al siglos IV-III a.e. (puede verse campaña 2012, 17 y 25 de julio, así como el incensario de la U.E. 41). En la limpieza de la superficie bajo la unidad estratigráfica en que aparecieron, hemos identificado esta plataforma de adobes con dos oquedades, además de algún hueco más fuera de ella. Se apoya sobre un suelo de enlucido blanco, reconocible también en la superficie. La relación con las ánforas y las copas de libación aparecidas alrededor resulta evidente y con estudios futuros podremos establecer a qué tipo de ritual estaban asociadas.

18 de enero de 2014

Una actividad que ralentizaba el trabajo arqueológico era el dibujo de las plantas o los alzados. Se hacía sobre papel milimetrado, a escala, con metros, reglas, escuadras y plomada. En Egipto, la retirada de los estratos es tarea de trabajadores especializados. Los arqueólogos se encargan de la supervisión y registro de la unidad estratigráfica y la documentación de los hallazgos. Parar el trabajo en una cuadrícula o en un sector para dibujarlo supone buscar un espacio alternativo para el grupo de excavadores o encontrar otros modos de compaginar la labor del dibujante y la de retirada de estratos.

La estación total también proporciona una mejor solución a este problema, como tantas otras necesidades del trabajo de campo arqueológico. Ahora cubrimos la superficie que hay que dibujar -ya sea horizontal o vertical- con una red de puntos de control. Estos se señalan mediante chinchetas de colores. Han de estar distribuidos regularmente y ser tantos como se consideren necesarios. Entonces se fotografía la superficie cenitalmente o con la mayor verticalidad que sea posible. Después se toman las coordenadas tridimensionales de los puntos con la estación. Hay que hacerlo después de la fotografía, porque al tomarlas se pisa la zona y se puede alterar. Y desde ese momento se puede volver a trabajar en la cuadrícula, pues el resto del proceso se hace en casa. Se vuelcan los datos en el ordenador y con un software especializado se hace coincidir los puntos de control visibles en la fotografía con sus coordenadas. Se realiza, así, una rectificación fotogramétrica y la geo-referencia de la imagen. Tomando como base la imagen rectificada, se puede realizar con el programa de SIG un dibujo vectorial de los elementos que se desean documentar.

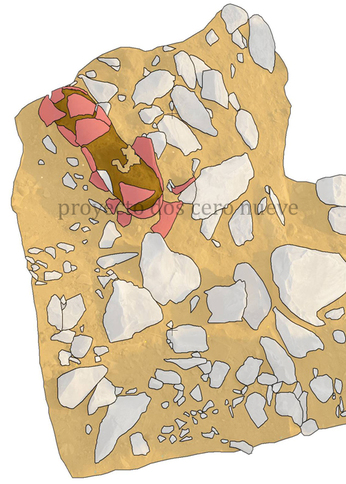

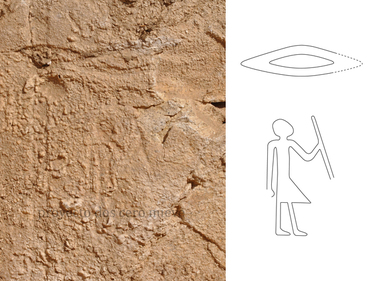

La imagen de hoy es el dibujo, ya terminado por Juan Carlos, de uno de los recipientes con restos de momificación aparecidos hace unos días y que fue comentado en el diario la semana pasada.

La estación total también proporciona una mejor solución a este problema, como tantas otras necesidades del trabajo de campo arqueológico. Ahora cubrimos la superficie que hay que dibujar -ya sea horizontal o vertical- con una red de puntos de control. Estos se señalan mediante chinchetas de colores. Han de estar distribuidos regularmente y ser tantos como se consideren necesarios. Entonces se fotografía la superficie cenitalmente o con la mayor verticalidad que sea posible. Después se toman las coordenadas tridimensionales de los puntos con la estación. Hay que hacerlo después de la fotografía, porque al tomarlas se pisa la zona y se puede alterar. Y desde ese momento se puede volver a trabajar en la cuadrícula, pues el resto del proceso se hace en casa. Se vuelcan los datos en el ordenador y con un software especializado se hace coincidir los puntos de control visibles en la fotografía con sus coordenadas. Se realiza, así, una rectificación fotogramétrica y la geo-referencia de la imagen. Tomando como base la imagen rectificada, se puede realizar con el programa de SIG un dibujo vectorial de los elementos que se desean documentar.

La imagen de hoy es el dibujo, ya terminado por Juan Carlos, de uno de los recipientes con restos de momificación aparecidos hace unos días y que fue comentado en el diario la semana pasada.

17 de enero de 2014

Vista general del yacimiento al término de la tercera semana de trabajo.

16 de enero de 2014

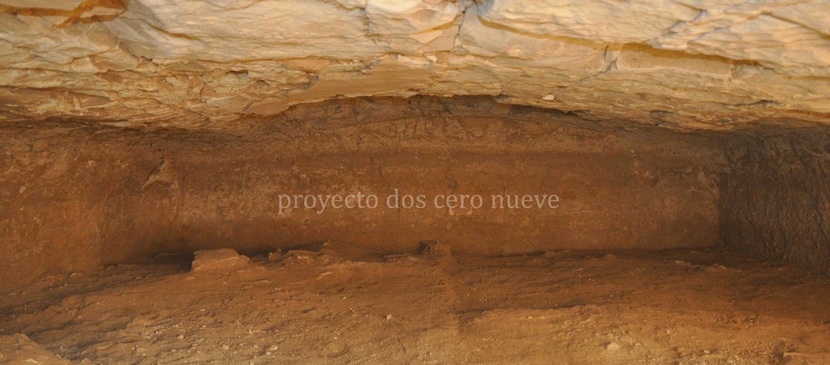

En la campaña anterior, solo podíamos movernos por la cámara transversal reptando y había que hacerlo con cuidado pues los golpes con los picos irregulares del techo podían resultar muy dolorosos. La excavación del depósito del interior permite ahora mirar hacia arriba con normalidad y ver detalles que habían pasado desapercibidos –o imposibles de percibir– en la primera campaña, por las dificultades para desplazarse por un espacio tan estrecho.

En el eje central de la bóveda se conservan algunos restos del revestimiento original. Es una capa de mortero de un tono rosáceo, tal vez por la reacción de algún componente. Es bastante grueso, pues mide entre 2 y 3 cm y en algunas partes aún más. No distinguimos ninguna decoración, pero esa ausencia no se puede confirmar por el momento. Lo que más ha llamado nuestra atención es que vemos con claridad algunos detalles de la construcción. Como en la mayoría de las tumbas tebanas, la piedra está tallada con cierto descuido lo que produjo una superficie rugosa. Las irregularidades permitían una mejor adherencia del enlucido. En la TT 209 el método no ha tenido demasiado éxito y la cubierta está en gran parte perdida. Esto, sin embargo, no puede extrañar, dada su azaroso pasado, según informa el depósito de riadas que la llenan. Donde se ha caído el revestimiento, se distinguen bien las fracturas de la caliza, un rasgo muy característico de la montaña tebana. El revestimiento permite reconocer que no se trata de un fenómeno reciente sino que estaban ya presentes cuando se excavó el interior. Durante este proceso se produjeron pérdidas en torno a las grietas y el revestimiento antiguo se introdujo en ellas. La caída de parte de la roca madre y del enlucido permite hoy identificar las improntas. Otra circunstancia llamativa es que para llenar esos huecos, los constructores no emplearon solo el mortero, sino también piedras pequeñas, introducidas para aumentar su consistencia aunque, al mismo tiempo, también aumentó su peso favoreciendo su caída.

En el eje central de la bóveda se conservan algunos restos del revestimiento original. Es una capa de mortero de un tono rosáceo, tal vez por la reacción de algún componente. Es bastante grueso, pues mide entre 2 y 3 cm y en algunas partes aún más. No distinguimos ninguna decoración, pero esa ausencia no se puede confirmar por el momento. Lo que más ha llamado nuestra atención es que vemos con claridad algunos detalles de la construcción. Como en la mayoría de las tumbas tebanas, la piedra está tallada con cierto descuido lo que produjo una superficie rugosa. Las irregularidades permitían una mejor adherencia del enlucido. En la TT 209 el método no ha tenido demasiado éxito y la cubierta está en gran parte perdida. Esto, sin embargo, no puede extrañar, dada su azaroso pasado, según informa el depósito de riadas que la llenan. Donde se ha caído el revestimiento, se distinguen bien las fracturas de la caliza, un rasgo muy característico de la montaña tebana. El revestimiento permite reconocer que no se trata de un fenómeno reciente sino que estaban ya presentes cuando se excavó el interior. Durante este proceso se produjeron pérdidas en torno a las grietas y el revestimiento antiguo se introdujo en ellas. La caída de parte de la roca madre y del enlucido permite hoy identificar las improntas. Otra circunstancia llamativa es que para llenar esos huecos, los constructores no emplearon solo el mortero, sino también piedras pequeñas, introducidas para aumentar su consistencia aunque, al mismo tiempo, también aumentó su peso favoreciendo su caída.

15 de enero de 2014

Los muros de adobe descubiertos los estaban llamando y no han faltado a su cita. Empiezan a aparecer conos funerarios.

Se trata de un elemento decorativo característico de la necrópolis tebana, aunque está presente también en otras del Alto Egipto y Nubia. Sólo un par de monumentos ha proporcionado conos en su emplazamiento original, pero se identifican bien en las representaciones artísticas y a partir de esa información se ha deducido su empleo: en la parte alta de los muros, formando un friso de una hilera o, excepcionalmente, dos o más.

En el caso de los complejos funerarios de Periodo Tardío, en alguno se ha supuesto que los conos remataban los muros en todo su perímetro; en otros se limitaban a los pilonos de entrada. En los que han aparecido, por ahora, en la TT 209, el lugar de hallazgo aún no es significativo. De hecho, aún no podemos tener seguridad de que efectivamente procedan de esta tumba y que no hayan sido traídas por las riadas o por otras causas.

Irónicamente podríamos decir que algo relaciona estos conos con la TT 209: siguiendo el carácter elusivo, al menos hasta ahora, del propietario, los conos tienen la cara frontal lisa, sin el nombre de la persona para quien se construyó el monumento.

Se trata de un elemento decorativo característico de la necrópolis tebana, aunque está presente también en otras del Alto Egipto y Nubia. Sólo un par de monumentos ha proporcionado conos en su emplazamiento original, pero se identifican bien en las representaciones artísticas y a partir de esa información se ha deducido su empleo: en la parte alta de los muros, formando un friso de una hilera o, excepcionalmente, dos o más.

En el caso de los complejos funerarios de Periodo Tardío, en alguno se ha supuesto que los conos remataban los muros en todo su perímetro; en otros se limitaban a los pilonos de entrada. En los que han aparecido, por ahora, en la TT 209, el lugar de hallazgo aún no es significativo. De hecho, aún no podemos tener seguridad de que efectivamente procedan de esta tumba y que no hayan sido traídas por las riadas o por otras causas.

Irónicamente podríamos decir que algo relaciona estos conos con la TT 209: siguiendo el carácter elusivo, al menos hasta ahora, del propietario, los conos tienen la cara frontal lisa, sin el nombre de la persona para quien se construyó el monumento.

14 de enero de 2014

La puerta de entrada hacia la parte subterránea de la tumba empieza a ser algo más que un vano de acceso y a proporcionar información útil. Para los egipcios antiguos eran lugares de especial interés y eran tratados con especial cuidado. En el caso de la TT 209, junto a los datos arquitectónicos y los signos jeroglíficos que ya se mencionaron hace unos días, podemos identificar las líneas que delimitan el campo esculpido, sus distintos planos, el toro (la moldura semicircular) que enmarca el conjunto y las bandas de separación de los textos. Podemos así reconocer su diseño general.

La línea del dintel se deduce por la altura a la que queda, en el intradós, el hueco para empotrar el gozne superior. Esa unión tenía que quedar más alta que el dintel y no ser visible desde el exterior. En consecuencia, su límite inferior tenía que quedar donde está representado o, incluso, más bajo.

La decoración caída, que ahora parece perdida, puede estar esperándonos en los estratos inferiores, esos a los que vamos a llegar en próximos días. O en próximas semanas.

La línea del dintel se deduce por la altura a la que queda, en el intradós, el hueco para empotrar el gozne superior. Esa unión tenía que quedar más alta que el dintel y no ser visible desde el exterior. En consecuencia, su límite inferior tenía que quedar donde está representado o, incluso, más bajo.

La decoración caída, que ahora parece perdida, puede estar esperándonos en los estratos inferiores, esos a los que vamos a llegar en próximos días. O en próximas semanas.

13 de enero de 2014

La incorporación de José Miguel como fotógrafo y de Paloma como arquitecto ha permitido liberar a los miembros del equipo de las tareas que ahora asumen ellos, con la cámara y con la estación total. El trabajo de excavación progresa ahora más rápido. Un buen ejemplo es el lado oeste de la entrada monumental. En la parte central de la cuadrícula ya apunta la piedra tallada; por encima quedan las últimas unidades estratigráficas ligadas a la caída del muro occidental. Las dimensiones de esta entrada son bastante mayores que las que habíamos supuesto a partir de otros paralelos. Las novedades arquitectónicas están siendo las más importantes de la campaña, al menos hasta ahora.

12 de enero de 2014

En los manuales antiguos se decía que la arquitectura egipcia era en piedra y adintelada. Ya hace tiempo que los egiptólogos saben que el adobe como material y las bóvedas -en piedra o en adobe- como forma de cubrición, eran muy frecuentes en las construcciones domésticas y en las de culto. En la imagen mostramos el perfil de la bóveda de la sala transversal. No está construida sino esculpida en la roca madre. La retirada en los últimos días de los estratos más altos de esta cámara ha permitido empezar a distinguir con claridad su lado oriental.

11 de enero de 2014

No queremos dar la impresión de estar escribiendo un monográfico de huellas de pies pero hemos limpiado, de nuevo, una capa con ellas y las mostramos por el interés etnoarqueológico que pueden presentan.

La superficie muy irregular de este estrato manifiesta que una riada se extendió sobre un suelo muy alterado por actividades previas. La decantación del agua estancada produjo una capa de barro muy fino y de gran plasticidad que los egipcios actuales llaman “tafia”.

Saad nos ha explicado que los constructores recogen la tafia que se forma en los depósitos de agua traída por la lluvia. Se pulveriza y se usa como mortero para levantar muros de adobe. Convenientemente mezclada con otros materiales –o sin ellos– puede también emplearse para enlucir las paredes.

Una posible interpretación de estas huellas es que sean un testimonio de esa recolección. Por una parte se encuentran las pisadas de alguien que anduvo sobre la tafla y, por otra, la gran mancha circular en el centro de la fotografía mostraría, por la ausencia de la tafla, el espacio donde se ha producido su extracción.

La superficie muy irregular de este estrato manifiesta que una riada se extendió sobre un suelo muy alterado por actividades previas. La decantación del agua estancada produjo una capa de barro muy fino y de gran plasticidad que los egipcios actuales llaman “tafia”.

Saad nos ha explicado que los constructores recogen la tafia que se forma en los depósitos de agua traída por la lluvia. Se pulveriza y se usa como mortero para levantar muros de adobe. Convenientemente mezclada con otros materiales –o sin ellos– puede también emplearse para enlucir las paredes.

Una posible interpretación de estas huellas es que sean un testimonio de esa recolección. Por una parte se encuentran las pisadas de alguien que anduvo sobre la tafla y, por otra, la gran mancha circular en el centro de la fotografía mostraría, por la ausencia de la tafla, el espacio donde se ha producido su extracción.

10 de enero de 2014

Vista general del yacimiento al término de la segunda semana de trabajo.

9 de enero de 2014

El muro que cierra el patio por el oeste (véase la entrada del 1 de enero) está cubierto por un depósito formado por su propio desmantelamiento y el desplazamiento de una capa de rocas de caliza que quedaban retenidas por el muro cuando estaba levantado.

Por encima de ese estrato están apareciendo, desde hace varios días, los fragmentos de varios grandes recipientes cerámicos. Están rotos, posiblemente por la caída junto al resto del material que forma el estrato. Esto permite ver su antiguo contenido: el material sobrante de un proceso de momificación: vendas (algunas con restos de cartonaje), natrón (en forma de bolas, se ven bien en el centro de la fotografía), vegetales secos (entre los que distinguimos hojas de persea, tal vez procedentes de ramos de flores).

El descubrimiento no es solo interesante por sí mismo, sino también por las referencias cronológicas que proporciona. La aparición de depósitos de momificación en el patio de las tumbas es una de las innovaciones rituales que se introdujeron con la Dinastía XXV y se mantuvieron hasta la XXVII. Se usaban grandes ánforas y jarras de almacenamiento. Estas tenían un primer uso en la vida cotidiana. Algunas se depositarían en las tumbas, con su contenido original, como ofrendas funerarias. Pero otras, por el prestigio de su uso inicial, eran utilizadas en esa función secundaria que hemos identificado en el patio de la TT 209.

Por encima de ese estrato están apareciendo, desde hace varios días, los fragmentos de varios grandes recipientes cerámicos. Están rotos, posiblemente por la caída junto al resto del material que forma el estrato. Esto permite ver su antiguo contenido: el material sobrante de un proceso de momificación: vendas (algunas con restos de cartonaje), natrón (en forma de bolas, se ven bien en el centro de la fotografía), vegetales secos (entre los que distinguimos hojas de persea, tal vez procedentes de ramos de flores).

El descubrimiento no es solo interesante por sí mismo, sino también por las referencias cronológicas que proporciona. La aparición de depósitos de momificación en el patio de las tumbas es una de las innovaciones rituales que se introdujeron con la Dinastía XXV y se mantuvieron hasta la XXVII. Se usaban grandes ánforas y jarras de almacenamiento. Estas tenían un primer uso en la vida cotidiana. Algunas se depositarían en las tumbas, con su contenido original, como ofrendas funerarias. Pero otras, por el prestigio de su uso inicial, eran utilizadas en esa función secundaria que hemos identificado en el patio de la TT 209.

8 de enero de 2014

Desde comienzos de esta semana está apareciendo el que ya podemos decir que es uno de los descubrimientos mayores de la campaña. Se trata del muro que formaba la fachada norte del patio, por encima de la portada-nicho (véase diario de la campaña de 2012). El año pasado ya habíamos visto la cara sur del muro, pero nos habíamos limitado a dejarla visible. Esa cara está alineada con la pared de piedra de la fachada, completándola en una zona donde la altura de la roca no era suficiente.

Ahora, al completar la limpieza de los alrededores de la tumba, hemos podido identificar su potencia. Tiene una anchura de 1,5 m lo que equivale a cinco hileras de adobes en tizón y unos nueve/diez a soga. Un grosor semejante solo era necesario si se pretendía alcanzar una altura considerable o se pensaba que el muro tendría que retener un volumen muy alto de rellenos por el lado de la pendiente.

En su extremo occidental (el más cercano al punto de vista de la fotografía, en su esquina inferior) se distingue un rebaje realizado en la roca madre para el apoyo de la base. En el lado norte, visible ya en parte, podemos reconocer ese mismo método de sustentación en varios lugares.

La consecuencia es que la superestructura de la tumba era bastante más importante que lo que dejaba suponer la parte antes conocida de la fachada.

Ahora, al completar la limpieza de los alrededores de la tumba, hemos podido identificar su potencia. Tiene una anchura de 1,5 m lo que equivale a cinco hileras de adobes en tizón y unos nueve/diez a soga. Un grosor semejante solo era necesario si se pretendía alcanzar una altura considerable o se pensaba que el muro tendría que retener un volumen muy alto de rellenos por el lado de la pendiente.

En su extremo occidental (el más cercano al punto de vista de la fotografía, en su esquina inferior) se distingue un rebaje realizado en la roca madre para el apoyo de la base. En el lado norte, visible ya en parte, podemos reconocer ese mismo método de sustentación en varios lugares.

La consecuencia es que la superestructura de la tumba era bastante más importante que lo que dejaba suponer la parte antes conocida de la fachada.

7 de enero de 2014

Se han hecho esperar, pero están aquí. Nuestros primeros signos jeroglíficos. La superficie está un poco deformada por concreciones de sales calcáreas, pero es legible. Aunque supiéramos por descripciones antiguas que estos signos –y el término al que pertenecen– estaban presentes, nos han dado una enorme alegría. Estos están en la jamba izquierda de la puerta de entrada. Se transcriben “sr”, se leen “ser” y significan “magistrado”, “notable” (la propia forma del jeroglifo como un hombre con bastón de mando es muy explícito). Con él se escribe el comienzo de uno de los títulos que detentaba el propietario de la tumba, ser-em-hat-rekhyt. Como ya hemos explicado en otro apartado del sitio web del proyecto (tumba tebana 209), se ha utilizado como nombre de quien se hizo construir este monumento funerario, pero se trata de un error. El verdadero nombre debería aparecer al final del listado de títulos. Aún queda retirar muchos estratos de riadas antes de que lleguemos a la parte baja de la puerta y podamos leerlo … siempre que no se haya perdido. En ese caso habría que esperar a despejar las puertas interiores, donde sabemos que hay también inscripciones según un visitante de la tumba que entró hace una cincuentena de años.

6 de enero de 2014

Cuando empezamos la excavación el año pasado, pensábamos que la entrada de la tumba estaba cubierta de basuras recientes y que su limpieza sería muy rápida y de escaso interés arqueológico. Pronto descubrimos que el depósito sedimentario estaba compuesto de estratos de orígenes diferentes y que podríamos obtener de ellos información muy interesante. Algunos están producidos por procesos naturales como las riadas, reiteradas y con distinta fuerza. Otros por la acción humana. Los primeros han resultado ser muy útiles para analizar el efecto de los fenómenos climáticos sobre el entorno donde se encuentran tanto la TT 209 como las otras construcciones funerarias de la región. Y los datos pueden ser extrapolados a otros wadis vecinos.

Hoy hemos excavado un testimonio de la actuación del agua en el cauce: un estrato formado por pequeños cantos y gravas aportados por la escorrentía. Estos acabaron configurando dos pequeños cauces, uno de ellos subdividido en otros dos por una gran piedra.

Por cierto, los Reyes Magos también han llegado a Oriente.

Hoy hemos excavado un testimonio de la actuación del agua en el cauce: un estrato formado por pequeños cantos y gravas aportados por la escorrentía. Estos acabaron configurando dos pequeños cauces, uno de ellos subdividido en otros dos por una gran piedra.

Por cierto, los Reyes Magos también han llegado a Oriente.

5 de enero de 2014

Esta fotografía puede parecer anecdótica, pero es un testimonio de la pericia y el cuidado en la excavación de los especialistas egipcios que trabajan con nosotros. Y de Daniel, que se ha unido a ellos y ha continuado con esta capa de huellas cuando los trabajadores ya se habían ido, hasta terminar su limpieza. En broma hemos llamado "Laetoli" al estrato. Este es un famoso yacimiento en Tanzania donde dos (o tres según algunos investigadores) australopithecus afarensis caminaron en paralelo sobre un terreno fangoso. Sus pisadas quedaron impresas en el barro, se endurecieron por quedar cubiertas de cenizas volcánicas y han llegado a nosotros, permitiendo saber que caminaban erguidos. ¡Un gran paso para la Humanidad!

Las huellas de nuestro estrato no pasaran a los libros de Historia pero tienen su interés. Tras una de las riadas que fueron cubriendo el cauce del uady, quedó embalsado un cierto volumen de agua. En el charco caminaron, al menos, un par de niños, un adulto, un perro y un asno o burro. Los niños o niñas pudieron haber estado jugando en el barro -¿quién no ha disfrutado en un charco siendo pequeño?– y el adulto puede haber sido, en realidad, un compañero de juegos de pie más grande ¡o uno de los padres, tal vez no muy contento! Los animales pudieron haber pasado por el lugar o ser llevados por los humanos. Para el caso, da igual. Son un testimonio de la vida de los gurnauis en torno al uady y a las tumbas de la zona. El testimonio de una intensa actividad que ahora se ha acabado.

Las huellas de nuestro estrato no pasaran a los libros de Historia pero tienen su interés. Tras una de las riadas que fueron cubriendo el cauce del uady, quedó embalsado un cierto volumen de agua. En el charco caminaron, al menos, un par de niños, un adulto, un perro y un asno o burro. Los niños o niñas pudieron haber estado jugando en el barro -¿quién no ha disfrutado en un charco siendo pequeño?– y el adulto puede haber sido, en realidad, un compañero de juegos de pie más grande ¡o uno de los padres, tal vez no muy contento! Los animales pudieron haber pasado por el lugar o ser llevados por los humanos. Para el caso, da igual. Son un testimonio de la vida de los gurnauis en torno al uady y a las tumbas de la zona. El testimonio de una intensa actividad que ahora se ha acabado.

4 de enero de 2014

Ayer llegaron Daniel y Juan Carlos. Con dos arqueólogos más, los espacios de trabajo pueden multiplicarse y podemos ocuparnos de varias catas al mismo tiempo. Ahora podremos profundizar la que que abrimos el año pasado y que denominaremos “C1” ("courtyard 1": patio 1) en inglés, acelerar la excavación de la que el MSA nos han permitido abrir este año y que se va a denominar “C2” y empezar a retirar estratos en el interior de la tumba, en la primera cámara que denominamos “sala transversal”.

Esto significa que necesitamos aumentar el número de trabajadores en el yacimiento. Hoy son treinta y cinco y es posible que contratemos más en los próximos días. No habíamos trabajado con tantos en ningún momento y da un cierto vértigo, aunque es evidente que puede hacerse: hay otras misiones que tienen el doble y más. Y en el pasado, se contaban por centenares, aunque el método de trabajo difiere notablemente del de entonces. Por fortuna está Hassaan, el rais, para ocuparse de la organización de todo el grupo.

Esto significa que necesitamos aumentar el número de trabajadores en el yacimiento. Hoy son treinta y cinco y es posible que contratemos más en los próximos días. No habíamos trabajado con tantos en ningún momento y da un cierto vértigo, aunque es evidente que puede hacerse: hay otras misiones que tienen el doble y más. Y en el pasado, se contaban por centenares, aunque el método de trabajo difiere notablemente del de entonces. Por fortuna está Hassaan, el rais, para ocuparse de la organización de todo el grupo.

3 de enero de 2014

Vista de la tumba al término de la primera (media)semana de trabajo.

2 de enero de 2014

Zulema está haciendo la revisión de la cerámica que apareció en la campaña pasada.

Naturalmente, el estudio de la cerámica, como el de otras manifestaciones de la cultura material, tiene unos objetivos propios: análisis técnicos –la pasta, la manufactura–, económicos –qué contienen los recipientes y cómo son las redes de intercambio a través de las que llegan del lugar de producción al de consumo-, etc. En el seno de una excavación, el/la ceramólogo/a tiene además unos objetivos ligados a la explicación del yacimiento. Por una parte, la identificación de la cronología de los recipientes cerámicos que aparecen en cada estrato ayuda a dar una fecha a ese mismo estrato. Por otra parte, la cerámica encontrada en un espacio permite comprender, junto a otros restos de cultura material, la función del marco arquitectónico en que se encuentra.

El trabajo que está realizando Zulema ha empezado a dar sus primeros resultados y con esta fotografía resaltamos uno de ellos.

Se trata del fragmento de un ánfora cananea. El análisis visual de la pasta con que fue elaborada –se hace con una lupa, no requiere un instrumental más complejo–, permite reconocer su procedencia. Como sólo conservamos la base, no podemos saber con demasiada precisión cómo era su forma, en especial en la parte superior. Hay paralelos de finales de la Dinastía XVIII, en concreto del reinado de Horemheb.

El fragmento fue encontrado en la U.E. 39, es decir, en el fondo de la cuadrícula de la pasada campaña. Está en un contexto arqueológico que no corresponde con su momento de elaboración. Sabemos que el estrato es más reciente porque hay otras cerámicas más modernas. Eso significa que esta base ha llegado ahí como un producto de desecho. Pero su presencia es significativa de la llegada a la necrópolis tebana de este producto de importación. Pudo contener vino o tal vez aceite y pudo haber servido como ofrenda funeraria de un valor muy alto en alguna tumba cercana.

Naturalmente, el estudio de la cerámica, como el de otras manifestaciones de la cultura material, tiene unos objetivos propios: análisis técnicos –la pasta, la manufactura–, económicos –qué contienen los recipientes y cómo son las redes de intercambio a través de las que llegan del lugar de producción al de consumo-, etc. En el seno de una excavación, el/la ceramólogo/a tiene además unos objetivos ligados a la explicación del yacimiento. Por una parte, la identificación de la cronología de los recipientes cerámicos que aparecen en cada estrato ayuda a dar una fecha a ese mismo estrato. Por otra parte, la cerámica encontrada en un espacio permite comprender, junto a otros restos de cultura material, la función del marco arquitectónico en que se encuentra.

El trabajo que está realizando Zulema ha empezado a dar sus primeros resultados y con esta fotografía resaltamos uno de ellos.

Se trata del fragmento de un ánfora cananea. El análisis visual de la pasta con que fue elaborada –se hace con una lupa, no requiere un instrumental más complejo–, permite reconocer su procedencia. Como sólo conservamos la base, no podemos saber con demasiada precisión cómo era su forma, en especial en la parte superior. Hay paralelos de finales de la Dinastía XVIII, en concreto del reinado de Horemheb.

El fragmento fue encontrado en la U.E. 39, es decir, en el fondo de la cuadrícula de la pasada campaña. Está en un contexto arqueológico que no corresponde con su momento de elaboración. Sabemos que el estrato es más reciente porque hay otras cerámicas más modernas. Eso significa que esta base ha llegado ahí como un producto de desecho. Pero su presencia es significativa de la llegada a la necrópolis tebana de este producto de importación. Pudo contener vino o tal vez aceite y pudo haber servido como ofrenda funeraria de un valor muy alto en alguna tumba cercana.

1 de enero de 2014

A las 6.00 de la mañana nos levantamos. A estas horas continuarán las fiestas de Año Nuevo en casa. Algunos/as estarán ya de vuelta y otros/as, más tradicionales, buscando una chocolatería para celebrar dulcemente el primer amanecer de 2014.

Nosotros hemos visto salir el sol de camino hacia el yacimiento. A las 7.00 hemos empezado a trabajar. Y nos sentimos muy felices.

La primera tarea de la campaña es una limpieza general alrededor de la tumba. Uno de los objetivos va a ser despejar la puerta de la fachada y eso significa profundizar varios metros. Por esa razón, es importante que los laterales estén limpios, pues no podemos dejar que haya piedras o fragmentos de cerámica que puedan caer sobre esa zona y golpear a alguno de los que trabajamos.

Señalamos también sobre el terreno la superficie de una segunda cuadrícula que nos han permitido abrir frente a la tumba. Necesitamos tener un espacio de trabajo más amplio que el del año pasado. Éste nos permitirá una organización más flexible y nos dará una perspectiva más amplia de la sucesión de estratos en esa zona especialmente importante para conocer la historia del monumento. Tras unas pasadas de paletín y unos golpes de brocha se produce un descubrimiento fundamental. Aparecen los adobes que formaban parte de un muro que delimita el patio por el oeste. Ya esperábamos que hubiera un cierre por esa zona, como señalamos en varias presentaciones públicas del proyecto que hicimos durante este año. Con este muro podemos confirmar que hubo una superestructura, es decir, unos edificios ligados al culto del difunto que se hizo construir esta tumba y podemos empezar a plantear cuál fue su aspecto.

Por cierto, feliz año a quien estén siguiendo esta galería de imágenes.

Nosotros hemos visto salir el sol de camino hacia el yacimiento. A las 7.00 hemos empezado a trabajar. Y nos sentimos muy felices.

La primera tarea de la campaña es una limpieza general alrededor de la tumba. Uno de los objetivos va a ser despejar la puerta de la fachada y eso significa profundizar varios metros. Por esa razón, es importante que los laterales estén limpios, pues no podemos dejar que haya piedras o fragmentos de cerámica que puedan caer sobre esa zona y golpear a alguno de los que trabajamos.

Señalamos también sobre el terreno la superficie de una segunda cuadrícula que nos han permitido abrir frente a la tumba. Necesitamos tener un espacio de trabajo más amplio que el del año pasado. Éste nos permitirá una organización más flexible y nos dará una perspectiva más amplia de la sucesión de estratos en esa zona especialmente importante para conocer la historia del monumento. Tras unas pasadas de paletín y unos golpes de brocha se produce un descubrimiento fundamental. Aparecen los adobes que formaban parte de un muro que delimita el patio por el oeste. Ya esperábamos que hubiera un cierre por esa zona, como señalamos en varias presentaciones públicas del proyecto que hicimos durante este año. Con este muro podemos confirmar que hubo una superestructura, es decir, unos edificios ligados al culto del difunto que se hizo construir esta tumba y podemos empezar a plantear cuál fue su aspecto.

Por cierto, feliz año a quien estén siguiendo esta galería de imágenes.

31 de diciembre de 2013

La mañana estaba avanzada cuando nos acercamos al yacimiento. A las 10.30 empezamos la campaña. La apertura de la tumba se ha hecho sin sorpresas. Los bloques de piedra que la cerraban han sido retirados con toda facilidad. Las cajas de material de estudio y las herramientas estaban dentro, sin más rastro de actividad que la de algunos bichillos.

Hemos montado nuestra tienda, la misma, y en el mismo emplazamiento que el año pasado. Para nosotros ha sido el comienzo simbólico de una segunda campaña que lleva meses pareciéndonos lejana. Primero fue una agobiante espera en junio, cuando los acontecimientos hacían impensable empezar el trabajo y nuestra preocupación estaba en el destino del país y su gente. Después fueron meses de retraso, una vez que la situación política se estabilizó y recibimos el permiso para comenzar, pero esta vez era el inicio de las clases en la universidad lo que hacía imposible venir a Egipto. Todas esas vicisitudes son ya remotas, ahora que la tienda está ya montada y nos recibirá acogedora cada mañana en las próximas semanas.

La cena de fin de año la celebramos en la terraza del hotel, con los colosos de Memnón a unos pasos y la montaña tebana iluminada, ahora pobremente, enfrente. Sin duda hay muchas formas muy buenas de terminar un año. Y ésta es una de ellas.

30 de diciembre de 2013

Ayer por la noche llegamos a Luxor. Habíamos pasado un solo día en El Cairo, para concluir los permisos oficiales de excavación y firmar el contrato con el Ministerio de Estado de Antigüedades. Llegamos con cierta prevención. Los atentados, las manifestaciones y su represión de los últimos días nos habían predispuesto a encontrar una ciudad entristecida. Sin embargo, el tráfico era idéntico al de siempre, las gasolineras suministraban combustible –lo que resulta una diferencia notable respecto al verano pasado- y el ritmo de los transeúntes no desmerecía respecto al de otras ocasiones. En Zamalek, la isla del Nilo donde nos alojamos, los restaurantes estaban abiertos y no tuvimos problema para cenar a una hora avanzada. El ambiente en el local era de absoluta tranquilidad. No dejaba de sorprendernos que pudiéramos estar comiendo distendidamente, con música de villancicos internacionales, mientras que en otra parte de la ciudad debía de seguir desarrollándose el enfrentamiento entre estudiantes partidarios de los Hermanos Musulmanes y las fuerzas del orden. Por unos momentos, dejamos volar la esquina literaria de nuestra imaginación y pensamos en las noches de los escritores que residieron en Madrid, en Barcelona y en tantos otros lugares en 1937, en 1938, y frecuentaban los bares por la noche y regresaban a escribir sus crónicas y hacer sus fotografías en el frente al día siguiente.

En Luxor hemos pasado la mañana en desplazamientos entre las oficinas de la orilla oriental y la occidental para cerrar los permisos con las autoridades locales.

Estamos Covadonga, Cristo y Miguel Ángel. Esta noche llega Zulema. Mañana empezaremos a trabajar.

En torno al yacimiento se ha producido un cambio fundamental. El año pasado, al terminar la campaña de excavación, pedimos en nuestra memoria final que se nos permitiera retirar, en la siguiente campaña, una barrera de tierra que había sido levantada transversalmente al curso del uadi. No sabíamos cuándo había sido creada ni con qué motivo y era utilizada por los guardianes de la necrópolis para atravesar el barranco con facilidad. Pero en caso de lluvia torrencial, era un dique que impediría la evacuación del agua. Se formaría, entonces, una balsa que inundaría la TT 209 y afectaría por infiltración a las tumbas que estudia y restaura el SACP (South Asasif Conservation Project).

Para nuestra sorpresa, el ARCE (American Research Center in Egypt), en su labor actual de limpieza de Gurna, decidió solucionar ese peligro potencial para las construcciones de la zona. En las fotos se puede ver la diferencia notable que ha experimentado el uadi entre el año pasado y la situación actual, tras la retirada de escombros recientes y de la barrera de tierra. Puede consultarse esta labor del ARCE en: http://arce.org/conservation/Qurna/scope.

Estamos Covadonga, Cristo y Miguel Ángel. Esta noche llega Zulema. Mañana empezaremos a trabajar.

En torno al yacimiento se ha producido un cambio fundamental. El año pasado, al terminar la campaña de excavación, pedimos en nuestra memoria final que se nos permitiera retirar, en la siguiente campaña, una barrera de tierra que había sido levantada transversalmente al curso del uadi. No sabíamos cuándo había sido creada ni con qué motivo y era utilizada por los guardianes de la necrópolis para atravesar el barranco con facilidad. Pero en caso de lluvia torrencial, era un dique que impediría la evacuación del agua. Se formaría, entonces, una balsa que inundaría la TT 209 y afectaría por infiltración a las tumbas que estudia y restaura el SACP (South Asasif Conservation Project).

Para nuestra sorpresa, el ARCE (American Research Center in Egypt), en su labor actual de limpieza de Gurna, decidió solucionar ese peligro potencial para las construcciones de la zona. En las fotos se puede ver la diferencia notable que ha experimentado el uadi entre el año pasado y la situación actual, tras la retirada de escombros recientes y de la barrera de tierra. Puede consultarse esta labor del ARCE en: http://arce.org/conservation/Qurna/scope.